Publié le 27 août 2025

Mis à jour le 15 octobre 2025

Améliorer la qualité de l’air : un enjeu de santé publique

Depuis plus de 20 ans, la qualité de l’air s’améliore en France grâce aux politiques publiques locales et nationales. Néanmoins, des milliers de décès prématurés par an sont encore attribuables à la pollution de l’air, dont 40 000 liés aux particules fines (PM2,5). Pour renforcer le droit de chacun à respirer un air sain, le Gouvernement a organisé, le 12 mai 2025, le « Roquelaure de la qualité de l’air » au ministère de la Transition écologique. Cet événement a réaffirmé l’engagement de l’État et des collectivités pour l’amélioration de la qualité de l’air, dans le prolongement de la nouvelle directive européenne imposant, d’ici 2030, des normes plus strictes pour protéger la santé des Français.

Les principaux polluants et leurs sources

Transcription de l'image : Les principaux pollutants de l'air et leurs sources

- Particules fines (PM10 – PM2,5) : trafic routier, chauffage au bois, agriculture, industries.

- Ozone (O3) : réactions chimiques entre polluants, dits précurseurs de l’ozone, rayonnement solaire.

- Dioxyde de soufre (SO2) : combustion du charbon ou du fioul.

- Dioxyde d’azote (NO2) : émissions des moteurs thermiques.

- Composés organiques volatils (COV) : solvants, carburants, végétaux.

- Ammoniac (NH3) : agriculture essentiellement.

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : combustions incomplètes, solvants, dégraissants, produits de remplissage des réservoirs d’automobiles, de citernes.

- Métaux lourds : métallurgie, combustion, transport routier.

Un danger invisible aux multiples conséquences :

- 40 000 décès prématurés par an attribuables aux particules fines (PM2,5) et 7 000 par an attribuables au dioxyde d’azote (NO2) : enjeu majeur de santé publique.

- Maladies graves : maladies cardio-respiratoires, asthme infantile, cancers, diabètes.

- Dégradation du bâti et des monuments : effet direct des particules fines.

- Coût pour la société : entre 70 et 100 milliards d’euros par an.

- Impact sur l’agriculture : baisse des rendements liée à l’ozone.

- Sol et biodiversité : acidification, eutrophisation, dégradation des écosystèmes, contamination.

- Climat : intensification des périodes de fortes chaleurs.

Le saviez-vous ?

Une réduction des niveaux moyens annuels de particules fines (PM2,5), selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pourrait éviter environ 14,7 % des nouveaux cas de l’asthme de l’enfant chaque année, soit environ 30 000 nouveaux cas, avec des bénéfices annuels estimés à 3,2 milliards d’euros pour la santé et le bien-être.

(Source : étude Santé publique France, Impact de pollution de l'air ambiant sur la mortalité en France métropolitaine, 2021)

Quelles stratégies pour lutter contre la pollution de l’air ?

À l’échelle nationale :

En France, la lutte contre la pollution de l’air s’inscrit dans le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), avec des objectifs de réduction des émissions à l’horizon 2030.

Dans chaque secteur est déployé actuellement des actions clés :

- Augmentation des contrôles.

- Renforcement des exigences.

- Développement des mobilités durables avec, par exemple, le forfait mobilité durable.

- Aides pour renouveler les véhicules.

- Investissement pour les mobilités du quotidien.

- Soutien aux collectivités pour améliorer les transports en commun via le Fonds vert et le financement du Plan climat-air-énergie territorial.

- Encouragement à utiliser des combustibles de qualité.

- Aides pour remplacer des appareils de chauffage ancien avec le Fonds air bois ou MaPrimeRénov’.

- Interdiction d’installation ou d’utilisation de certains chauffages peu performants.

- Mise en place du label Flamme verte certifiant les appareils de chauffage au bois les plus respectueux de l’environnement.

- Déploiement depuis 2022 de campagnes nationales de sensibilisation au chauffage au bois performant.

- Chaque année, diffusion d’une enquête qui évalue l’attitude des Français à l’égard de la qualité de l’air.

- Incitation à l’utilisation de matériels d’épandage moins émissifs en ammoniac.

- Diminution de l’usage d’engrais azotés.

- Formation aux bonnes pratiques agricoles.

À l’échelle territoriale :

Des actions locales sont en place pour améliorer la qualité de l’air, dont notamment les plans de protection de l’atmosphère (PPA) :

Plans de protection de l'atmosphère

QUI ? Mis en place par l’État, via les préfets.

QUOI ? Ils visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques, tels que les particules fines, les oxydes d'azote, afin d’en réduire les concentrations.

OÙ ? Mise en œuvre dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limites ou cibles réglementaires en concentration sont dépassées ou risquent de l’être.

COMMENT ? Ils définissent des objectifs et mesures permettant d’obtenir un air conforme aux seuils sanitaires réglementaires.

En parallèle, avec le soutien de l’État, les collectivités locales mettent en place d’autres stratégies, notamment :

- les plans climat-air-énergie territoriaux ;

- les plans d’action pour la qualité de l’air ;

- les plans locaux chauffage au bois ;

- les zones à faibles émissions (ZFE).

Des résultats encourageants

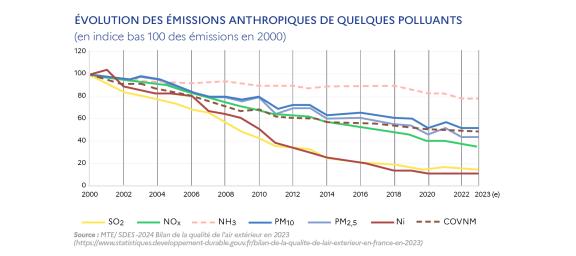

Depuis plus de 20 ans, la France a fait de grands progrès dans l’amélioration de la qualité de l’air extérieur. Entre 2022 et 2023, les émissions de nombreux polluants dus aux activités humaines ont fortement diminué.

Voici le bilan :

Évolution des émissions anthropiques de quelques polluants (en indice bas 100 des émissions en 2000)

Transcription de l'image : Évolution des émissions anthropiques de quelques polluants (en indice base 100 des émissions en 2000)

Titre principal

Évolution des Émissions anthropiques de quelques polluants.

Sous-titre

Évolution exprimée en indice bas 100 des émissions en 2000.

Description générale du graphique

Le graphique est un graphique en courbes montrant l’évolution des émissions de plusieurs polluants atmosphériques en France entre 2000 et 2023 (2023 étant une estimation).

- Axe horizontal (abscisses) : années, de 2000 à 2023.

- Axe vertical (ordonnées) : indice d’émissions, de 0 à 120.

L’indice 100 correspond au niveau d’émissions de l’année 2000.

Toutes les courbes partent donc de 100 en 2000.

Polluants représentés (légende)

- SO₂ (dioxyde de soufre) – courbe jaune.

- NOx (oxydes d’azote) – courbe verte.

- NH₃ (ammoniac) – courbe rose en pointillés.

- PM₁₀ (particules fines ≤ 10 micromètres) – courbe bleue foncée.

- PM₂,₅ (particules fines ≤ 2,5 micromètres) – courbe bleu clair.

- Ni (nickel) – courbe rouge.

- COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) – courbe marron en pointillés.

Évolution par polluant (description simplifiée)

Dioxyde de soufre (SO₂) :

- Forte baisse continue depuis 2000.

- Passe d’un indice de 100 en 2000 à environ 15 en 2023.

- C’est la plus forte diminution parmi les polluants représentés.

Nickel (Ni) :

- Baisse très marquée et rapide.

- Passe de 100 à environ 10 en 2023.

- Forte chute entre 2005 et 2012, puis stabilisation à un niveau très bas.

Oxydes d’azote (NOx) :

- Diminution régulière sur l’ensemble de la période.

- Passe de 100 à environ 35–40 en 2023.

Particules PM₁₀ :

- Baisse globale mais plus modérée.

- Passe de 100 à environ 50 en 2023.

- Quelques fluctuations intermédiaires, notamment autour de 2010 et 2020.

Particules PM₂,₅ :

- Évolution proche de celle des PM₁₀.

- Baisse progressive vers un indice d’environ 45 en 2023.

COVNM :

- Diminution lente et régulière.

- Passe de 100 à environ 48–50 en 2023.

Ammoniac (NH₃) :

- Évolution différente des autres polluants.

- Les émissions restent relativement stables.

L’indice passe de 100 à environ 78–80 en 2023, avec de faibles variations.

Lecture globale du graphique

- La majorité des polluants atmosphériques montrent une forte baisse des émissions depuis 2000, notamment le SO₂, le nickel et les NOx.

- Les particules fines diminuent plus modestement.

- L’ammoniac (NH₃) est le polluant dont la réduction est la plus limitée sur la période.

Source indiquée sur le document

Source : MTE / SDES – 2024 Bilan de la qualité de l’air extérieur en 2023 (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).

Amélioration entre 2016 et 2024, avec une baisse significative du nombre de grandes villes dépassant les valeurs limites annuelles en concentration applicables à plusieurs polluants, dont les particules et le dioxyde d’azote. En 2024, seule Paris dépasse la valeur limite en vigueur de 40 µg/m3.

En 2024, aucun dépassement des valeurs limites annuelles en concentration en vigueur n’a été observé (40 µg/m3 pour les PM10 et 20 µg/m3 pour les PM2,5).

Le nombre de pics de pollution a été réduit notamment par la réduction des précurseurs de l’ozone (gaz des voitures et des usines, produits chimiques…).

Les émissions baissent depuis 2020, notamment en raison de la diminution tendancielle des cheptels et grâce à l’adoption de meilleures pratiques agricoles, telles que la réduction de l’épandage des engrais azotés.

Les premières projections montrent que d’ici 2030, les actions en cours permettront de diminuer le nombre de zones de surveillance en dépassement. Cependant, certaines parties du territoire pourraient rester au-dessus des futures valeurs réglementaires. Ainsi, La poursuite et le renforcement des actions pour l’amélioration de la qualité de l’air demeurent indispensables pour la conformité aux futures normes européennes.

Objectifs pour 2030 : renforcer la lutte contre la pollution de l’air

D’ici le 1er janvier 2030, la France doit renforcer ses efforts pour améliorer la qualité de l’air afin de répondre aux nouvelles normes européennes plus strictes.

Des nouvelles normes pour les principaux polluants

Les nouvelles normes comprennent notamment :

| Polluant | Valeur limite annuelle applicable | Valeur limite annuelle applicable à partir du 1er janvier |

|---|---|---|

| Particules fines (PM10 et PM2,5) | 40 µg/m3 pour les PM10 et 25 µg/m3 pour les PM2,5 | 20 µg/m3 pour les PM10 et 10 µg/m3 pour les PM2,5 |

| Oxydes d’azote (NOX) | 40 µg/m3 | 20 µg/m3 |

Valeur limite : un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.

| Polluant | Valeur cible applicable | Valeur cible applicable à partir du 1er janvier 2030 |

|---|---|---|

| Ozone (O3) | 120 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile (moyenne calculée sur trois ans) | 120 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile (moyenne calculée sur trois ans) |

Valeur cible : un niveau fixé sur la base des meilleures connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée. Le tableau comportant la valeur cible applicable à l’ozone pour la protection de la santé humaine.

Actuellement de nombreux territoires sont au-dessus des futures normes européennes, notamment pour le dioxyde d’azote et les particules fines.

Directive européenne de 2024

La directive (UE) 2024/2881 relative à la qualité de l’air ambiant, publiée le 20 novembre 2024, impose aux États membres :

- de nouveaux objectifs en matière de qualité de l’air significativement abaissés ;

- le renforcement du dispositif de surveillance de la qualité de l’air ;

- la mise en place de feuilles de route par les États membres pour assurer l’atteinte des objectifs d’ici 2030, et passée cette échéance, de plans qualité de l’air pour traiter les situations de dépassement persistantes ;

- l’amélioration des garanties d’accès à la justice et un droit pour les citoyens d’être indemnisés en cas de dommage pour leur santé.

Des engagements financiers et de nouvelles initiatives

Afin de se conformer aux futures normes européennes, le gouvernement français s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Flécher 150 millions d’euros pour financer les projets de plan climat-air-énergie territorial, afin de soutenir les collectivités locales dans leurs efforts pour améliorer la qualité de l’air.

Remobiliser les préfets à développer des plans locaux pour un chauffage au bois plus respectueux de l’environnement.

Relancer le Comité ministériel de la qualité de l’air en ville, afin de cibler des actions spécifiques pour réduire la pollution dans les villes.

Reprendre le dispositif de leasing social en septembre 2025 pour faciliter l’accès aux citoyens à des véhicules moins polluants.

Relancer la Prime à la conversion des véhicules en 2026, pour inciter les conducteurs à opter pour des voitures plus écologiques.

Développer la recherche : Santé publique France mettra à jour les études sur la qualité de l’air et ses impacts sur la santé, tandis que l’ADEME évaluera l’impact économique de la pollution de l’air.

- Recenser les initiatives locales qui font baisser les émissions de polluants dans l'atmosphère, afin d’inspirer et de guider d’autres collectivités.

En savoir plus

- Air extérieur et air intérieur

- Dossier de presse – Roquelaure de la qualité de l’air

- La pollution de l'air extérieur en France – Extrait du Bilan environnemental 2024

- Bilan de la qualité de l'air extérieur en France en 2024

- Qualité de l’air : Sources de pollution et effets sur la santé

- Attitude des Français à l'égard de la qualité de l'air en 2024 - Vague 11