Publié le 09 janvier 2017

Mis à jour le 02 février 2026

Impacts du changement climatique : Agriculture et Forêt

Un indicateur est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, de façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution. Dans cette fiche, les indicateurs s'intéressent à l'agriculture et la forêt.

Date de vendanges pour un panel de vignobles français

Cet indicateur rend compte de l’évolution des dates de vendanges (date moyenne d'ouverture) pour un panel de vignobles ou de régions en France métropolitaine.

Responsable et organisme propriétaire des données : se référer à l'indicateur spécifique

Traitement des données : CGDD/SDES – DGEC/SDACC

Date de mise à jour : mars 2025

L'avancée des dates de vendanges est corrélée essentiellement avec l'évolution de la température et ce de manière quasi linéaire. Une évolution conduisant à une avancée de la date des vendanges est donc un marqueur efficace du réchauffement climatique, et de la réaction de la végétation.

Date de floraison et de vendanges en Champagne

Cet indicateur rend compte de l’évolution des dates de floraison et de vendanges (date moyenne d'ouverture) en champagne depuis 1951.

Responsable de l’indicateur : Sébastien DEBUISSON, Comité interprofessionnel du vin de Champagne

Organisme propriétaire des données : Comité interprofessionnel du vin de Champagne

Date de dernière actualisation de l’analyse technique et des données : 28/01/2026

En Champagne, on compte environ 300 communes viticoles et l’on trouve trois cépages : le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Les dates de vendanges sont déterminées en concertation par les professionnels sur la base de suivis de la maturation des raisins, puis officialisées par arrêté préfectoral. C’est le ban des vendanges. Il y a une date par commune et par cépage, soit à peu près 900 dates à l’échelle de la Champagne. La date de vendange retenue dans le jeu de données est la date moyenne, pondérée par les surfaces de chaque cépage dans chaque commune. Ce jeu de données permet de représenter l’évolution sur un demi-siècle des dates de vendanges, à l’échelle de la Champagne. Nous avons ajouté au jeu de données les dates de pleine floraison. Celles-ci sont obtenues par croisement de différentes sources :

- enquête auprès de correspondants présents dans chaque commune viticole ;

- enquête auprès de correspondants à l’échelle de petites régions du vignoble (20 petites régions pour la totalité du vignoble champenois) ;

- informations issues de réseaux d’observation, 600 parcelles suivies par an sur l’ensemble du vignoble champenois ;

- informations issues des observations réalisées au sein des Maisons de Champagne.

La donnée sur les dates de vendanges est factuelle, mais relève de décisions humaines. On pourrait ainsi craindre qu’elle manque de précision. L’indicateur le plus pertinent, mais moins connu du grand public est la date de pleine floraison : stade phénologique facile à déterminer ne relevant d’aucune action de l’homme.

La fiabilité de l’indicateur est rattachée à plusieurs paramètres :

- La méthodologie utilisée pour son calcul

- Les jeux de données permettant son élaboration :

- couverture géographique et temporelle,

- représentativité des jeux de données,

- intercomparaison.

Les dates de vendanges sont toujours l’objet d’attentions médiatiques et constituent un bon indicateur pertinent du changement climatique. Bien que moins médiatique, la date de pleine floraison est un indicateur encore plus pertinent du réchauffement climatique car celle-ci est indépendante de toute action anthropique.

Évolution des dates de floraison et des dates de vendanges en Champagne depuis 1951

L’évolution des dates de pleine floraison et de vendanges est une illustration régionale de changements manifestes du climat. Depuis la fin des années 1980, ces deux stades gagnent en précocité. C’est ainsi qu’aujourd’hui, en Champagne, les vendanges ont lieu en moyenne environ deux semaines plus tôt qu’il y a vingt ans. L’écart entre les dates de floraison et de vendange s'est quant à lui réduit de près d’une semaine ces soixante dernières années (95 jours d'écart en 1951-1961 contre 86 en 2015-2025).

Date de vendanges à Saint-Emilion (Gironde)

Cet indicateur rend compte de la date de début des vendanges dans une propriété de l’appellation Saint-Émilion depuis 1900.

Responsable de l’indicateur : Pr. Cornelis (Kees) VAN LEEUWEN, INRAE et Bordeaux Sciences Agro

Organisme propriétaire des données : INRAE et Bordeaux Sciences Agro

Date de dernière actualisation de l’analyse technique et des données : janvier 2026

La date des vendanges est un indicateur pertinent du régime thermique de l’année. La phénologie de la vigne est corrélée à la somme des températures moyennes journalières supérieures à 10 °C. En effet, la physiologie des plantes est liée à la notion de seuil de la température journalière. La plante ne croît que si un certain seuil de température journalière est dépassé. La croissance résulte donc de la somme de ces températures journalières au cours du cycle de développement de la plante. Dans le cas de la vigne, ce seuil de température est de 10 °C et le cycle de développement s’étend de la date de débourrement à la date des vendanges. Ainsi, la date des vendanges est corrélée à cette somme de températures moyennes journalières désignée ci-après sous le terme de somme des températures. On observe une corrélation significative entre les dates de vendange et la somme des températures relevées : plus la somme des températures est élevée (plus l’année est chaude) plus la date des vendanges est précoce.

Évolution des dates de vendanges à Saint-Émilion (Gironde) depuis 1900

Si on trace la date moyenne décennale de début de vendange, on observe que pendant la majorité du XXe siècle les dates des vendanges fluctuent autour du 26 septembre. Une tendance nette et continue à la précocité des vendanges débute vers la fin des années 1980 pour atteindre en moyenne le 15 septembre à partir des années 2010. Ces dates moyennes n’ont jamais été atteintes au cours de la période considérée. Cette précocité fait suite à une période de vendanges relativement tardives entre 1973 et 1988. Même si des périodes de vendanges précoces ont été observées au début du XXe siècle autour du 18 septembre, au début des années 1920 et des années 1940 (22 septembre), la précocité des vendanges est de plus en plus observée : 2011 (5 septembre), 2015 (2 septembre), 2017 (5 septembre), 2020 (3 septembre), 2022 (29 août) et 2023 (6 septembre), 2025 (1er septembre).

Stades de développement de la vigne en Alsace

Cet indicateur est calculé annuellement à partir du suivi régulier du taux de bourgeons débourrés, de fleurs ouvertes et de baies vérées sur un site de référence.

La date d'ouverture des vendanges vient compléter ces indicateurs de stade de développement de la vigne.

Responsable de l’indicateur : Eric DUCHENE, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Organisme propriétaire des données : Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Date de dernière actualisation de l’analyse technique et des données : 31 août 2022

L’expérimentateur passe régulièrement dans la parcelle de référence et apprécie visuellement le pourcentage d’organes ayant dépassé le stade considéré. Ces observations sont alors reportées sur un graphique date-taux.

Le jeu de données de base servant à la détermination de l’indicateur est donc constitué par des fiches de notations papier du taux (%) d’organes ayant dépassé le stade considéré, à une date donnée.

Ensuite, une interpolation est réalisée pour obtenir la date à laquelle 50 % des organes sont considérés comme ayant dépassé le stade considéré.

Le site de référence, qui est utilisé pour le suivi régulier du taux de bourgeons débourrés, de fleurs ouvertes et de baies vérées, est suivi depuis 1958. La variété retenue ici est toujours le riesling mais il y a eu un renouvellement physique des pieds de vigne au cours de la période. Les données retenues de 1972 à 1974 inclus proviennent de parcelles voisines, les collections INRA étant en cours de renouvellement à cette période.

Il peut exister un effet "expérimentateur" dans l’appréciation des taux. De même la méthode de calcul fait intervenir une interpolation pour obtenir la date à laquelle 50 % des organes sont considérés comme ayant dépassé le stade. On peut estimer l’incertitude sur la précision de l’indicateur à 1 jour, en plus ou en moins.

Les dates de débourrement et de floraison sont peu sensibles au mode de conduite de la vigne. Les variations interannuelles peuvent être considérées comme essentiellement liées aux conditions climatiques.

Un avancement des dates de véraison peut être interprété essentiellement par un réchauffement du climat. Un retard des dates de véraison serait plus délicat à interpréter car il pourrait être lié à d’autres facteurs. La véraison peut ainsi être retardée si les pieds de vigne ont une charge excessive en raisins, si les températures dépassent 35 °C, ou en cas de blocage de la maturation par une sécheresse prononcée.

La date de débourrement de la vigne est en premier lieu, conditionnée par la satisfaction de besoins en froid pour lever la dormance des bourgeons. Ces besoins sont considérés comme satisfaits lorsque la température minimale journalière ne dépasse pas 10 °C durant au moins 7 jours consécutifs (Pouget, 1963). Cette condition est toujours satisfaite en Alsace à la sortie de l’hiver. Le débourrement est ensuite dépendant de l’apparition de températures favorables à la reprise d’activité au printemps. La date de débourrement sera d’autant plus précoce que les températures s’élèvent rapidement à la sortie de l’hiver.

Les dates de floraison dépendent des dates de débourrement et des sommes de températures depuis le débourrement (Besselat et al. 1995 ; Huglin and Schneider 1998).

Les dates de véraison dépendent des dates de floraison et des températures depuis la floraison (Hale and Buttrose 1974 ; Williams et al. 1985). La véraison peut cependant être retardée si les pieds de vigne ont une charge excessive en raisins, si les températures dépassent 35 °C ou en cas de blocage de la maturation par une sécheresse prononcée.

Des comportements variétaux spécifiques peuvent être mis en évidence pour ces 3 stades.

Les données acquises constituent une longue série (depuis 1958). Les stades de développement de la vigne sur cette parcelle sont évalués de manière continue. Ils servent de référence pour déclencher les dates auxquelles sont réalisées les mesures pour l’estimation du volume de récolte à l’échelle de l’Alsace. Leurs variations peuvent être donc considérées comme représentatives des variations à l’échelle du vignoble Alsacien.

Ces indicateurs simples peuvent être comparés au même indicateur obtenu dans d’autres vignobles.

Stade de développement de la vigne en Alsace (cépage riesling)

Facile à comprendre pour le grand public, la date de vendanges est un indicateur pertinent du changement climatique. Bien que moins médiatique, la date de pleine floraison est un indicateur encore plus pertinent, car elle est indépendante de toute action de l’homme.

Cet indicateur comprend trois stades de développement : le débourrement, la floraison et la véraison. Ils sont relevés sur une parcelle de vigne, variété riesling, située sur le domaine expérimental de l’INRA à Bergheim (68). En 2009, du fait de l’arrachage de la parcelle de Bergheim, le site d’observation a été transféré sur Colmar (68) distant de 17 km.

Le débourrement correspond à la date à laquelle 50 % des bourgeons sont au stade C, pointe verte visible, défini par Baggiolini en 1952.

La floraison est définie ici par la date à laquelle 50 % des fleurs sont ouvertes.

La véraison est le moment où les baies entrent dans la phase finale de maturation. Les baies perdent brutalement leur fermeté, commencent à changer de couleur et à accumuler des sucres tandis que leur acidité diminue. La date de véraison est évaluée ici par la date à laquelle 50 % des baies ont commencé à se ramollir. Ce stade est évalué au toucher et non par un changement de couleur, surtout visible sur les variétés rouges, qui intervient de manière concomitante ou plus tardivement.

Le graphique présente les différents stades de développement de la vigne en Alsace (cépage Riesling), ainsi que les dates d'ouverture des vendanges. Les points isolés représentent la date de l'année et la courbe la moyenne décennale pour chacun des stades.

Les dates des principaux stades de développement de la vigne en Alsace n’ont pas évolué de manière significative jusqu’au début des années 80. Depuis cette période, les dates de débourrement et de floraison ont avancé d’environ 15 jours, celle de véraison d’environ 23 jours.

Ainsi, les années récentes (2018, 2022 et 2022) ont vu des vendanges très précoces dès le début septembre.

Dates de vendanges en Côtes du Rhône méridionales

Cet indicateur rend compte de l’évolution des dates de début de vendanges en Côtes du Rhône méridionales (appellations Châteauneuf-du-Pape & Tavel) depuis 1951.

Responsables de l’indicateur :

- Mathieu BERNOUD pour Tavel

- Emilie Denarnaud pour Châteauneuf-du-Pape.

Organisme propriétaire des données : Laboratoires Dubernet Rhône Sud.

Date de dernière actualisation de l’analyse technique et des données : janvier 2026.

Les dates de début de vendanges sont déterminées après analyses de baies au laboratoire Dubernet Rhône Sud à Orange.

Pour l’appellation Tavel, les parcelles qui servent de référence appartiennent au Château d’Aqueria et, pour l’appellation Châteauneuf-du-Pape, au syndicat intercommunal.

Les paramètres analytiques qui nous permettent de déterminer la date de début des vendanges sont la teneur en sucre, l’acidité totale et le pH.

La date du début des vendanges est un bon indicateur de l’évolution du climat puisque la vigne a besoin d’un minimum d’heure d’ensoleillement et d’une somme de températures minimum pour mûrir ses raisins. Elle est de fait bien représentative de l’évolution climatique. Bien que l’évolution du matériel végétal (sélection clonale depuis les années 1970 et homogénéisation des parcelles) et que l’évolution du goût des consommateurs influent sur ces dates, le climat est de loin le paramètre ayant le plus d’impact.

Le graphique ci-dessus présente l’évolution des dates de début de vendanges pour les appellations d’origine contrôlée Tavel et Châteauneuf-du-Pape sur la période 1951 à 2025. Une très nette tendance générale à la précocité est visible sur les courbes de ces indicateurs ; en effet, les dates de début de vendanges fluctuent grossièrement dans la deuxième quinzaine de septembre en début de période et dans la deuxième quinzaine d’août en fin de période. Bien que significative, l'évolution générale est loin d’être régulière : certaines décennies ne présentent pas d’évolution moyenne marquée (années 1960, années 2000) et les variations d’une année sur l’autre restent importantes. Ainsi cet indicateur illustre les deux aspects de la variabilité climatique : la fluctuation interannuelle et l’évolution du climat à long terme.

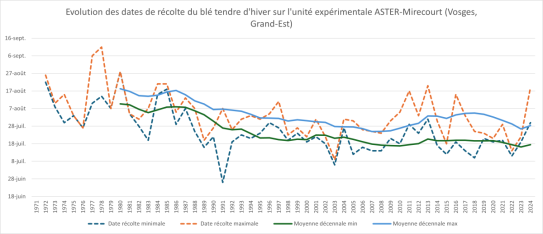

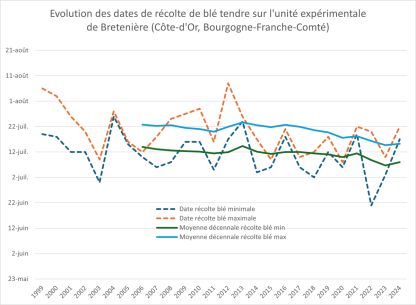

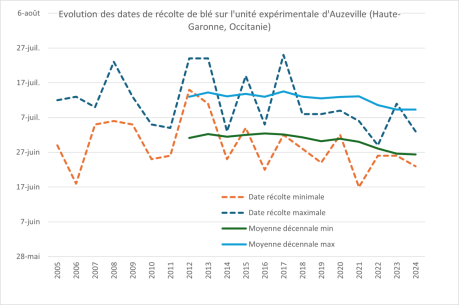

Dates de récolte du blé

Cet indicateur rend compte de l’évolution au cours du temps des dates de récolte disponibles pour la culture annuelle du blé sur plusieurs unités expérimentales de l'INRAE.

Responsables de l’indicateur : Thomas Puech, Coralie Triquet, Vincent Cellier, Gilles Tison, Patrice Rouet (INRAE)

Organisme propriétaire des données : INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Date de dernière actualisation de l’analyse technique et des données : janvier 2026

Pour chaque culture, le calcul retenu est la moyenne de la variable retenue pour toutes les parcelles concernées une année.

Il s’agit d’indicateurs locaux construits sur des enregistrements à long terme des pratiques culturales recueillies dans des unités expérimentales de l’INRAE.

Les dates de récoltes sont un bon indicateur du changement climatique, dans la mesure où la croissance du blé est fonction des sommes de température. Une augmentation tendancielle des températures entraine une avancée des stades physiologiques.

L’impact du changement climatique sur les systèmes de culture et les pratiques agricoles est un phénomène qui s’apprécie sur le temps long. Des chroniques sur plusieurs dizaines d’années sont nécessaires.

Évolution annuelle des dates de récolte du blé tendre (Mirecourt et Bretenière) et du blé tendre et dur (Auzeville)

Malgré une variabilité interannuelle qui persiste, les courbes de moyenne témoignent d'une avancée des dates de récolte du blé dans les unités expérimentales étudiées, de l'ordre de quelques jours par décennie.