Publié le 06 juillet 2023

Mis à jour le 13 août 2025

Zones à faibles émissions (ZFE)

Les zones à faibles émissions sont un outil pour améliorer la qualité de l’air. Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique. En effet, la qualité de l’air s’améliore en France, mais reste un enjeu de santé publique majeur en particulier dans les grandes agglomérations, qui nécessite de poursuivre l’action.

Tout savoir sur les ZFE

mieuxrespirerenville.gouv.frContexte et enjeux

Les effets de la qualité de l’air sur la santé

Les impacts de la pollution de l’air sur la santé sont connus. Ils peuvent être immédiats ou à long terme. La pollution de l’air peut être à l’origine, ou aggraver, des maladies respiratoires (asthme, cancer du poumon, etc.) ou cardiovasculaires (infractus, accidents vasculaires cérébraux, arythmies, etc.).

En France, plus de 40 000 décès prématurés sont ainsi imputables chaque année aux particules fines, et 7000 décès imputables aux oxydes d’azote.

Des valeurs limites réglementaires, c’est-à-dire des teneurs dans l’air à ne pas dépasser en vue de protéger la santé humaine, sont donc fixées pour les principaux polluants. Compte tenu des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ces valeurs sont en cours de révision au niveau européen et devraient être significativement abaissées dans les prochaines années.

La qualité de l’air en France

En France, la qualité de l’air s’améliore globalement sous l’effet des actions menées, mais des dépassements des valeurs limites actuelles demeurent dans certaines agglomérations.

Sur les 20 dernières années, les émissions liées aux activités humaines des polluants réglementés ont fortement diminué. La baisse atteint ainsi :

• -62 % pour les oxydes d’azote depuis les années 2000 ;

• -55 % pour les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10) ;

• -65% pour les particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5).

Toutefois, bien que la tendance des émissions nationales soit à la baisse, les concentrations dans l’air de certains polluants dépassent encore les valeurs réglementaires sur certains territoires et agglomérations français, en particulier la valeur limite fixée actuellement pour le dioxyde d’azote.

Outre les dépassements des valeurs limites actuelles, les valeurs recommandées par l’OMS fixent un objectif à atteindre pour l’ensemble des territoires. De plus, les valeurs limites devraient être significativement abaissées dans les prochaines années compte tenu de la révision en cours de la directive sur la qualité de l’air ambiant, nécessitant de poursuivre les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, en particulier dans les agglomérations où la qualité de l’air demeure éloignée des recommandations, même si elles ne présentent pas de dépassement des valeurs limites actuellement en vigueur. Il est donc primordial de poursuivre les politiques engagées en matière d’amélioration de la qualité de l’air.

Fin 2022, un nouveau plan d’actions national pour réduire les émissions de polluants pour la période 2022-2025 (PREPA) a été adopté. Il regroupe différentes actions qui concernent l’ensemble des secteurs : industrie, transport, résidentiel tertiaire, agriculture, etc.

Plus spécifiquement, 15% des émissions de particules fines dans l’air proviennent des transports. Au-delà des actions prévues pour le transport maritime et aérien, compte tenu de l’importance des émissions de dioxydes d’azote et de particules liées au transport routier, des ZFE doivent être mises en place dans les grandes agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants pour lesquelles la qualité de l’air n’est pas satisfaisante pour la santé.

Les lois d’orientation des mobilités (2019) et climat et résilience (2021) fixent un cadre et des obligations pour la mise en place de zones à faibles émissions.

Principe d’une zone à faibles émissions (ZFE)

Une ZFE est une zone comportant des voies routières où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte, selon des modalités spécifiques définies par la collectivité. L’objectif est de réduire les émissions de polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air locale, afin de réduire les impacts de la pollution sur la santé des habitants et autres usagers (étudiants, travailleurs, etc.) concernés par la ZFE.

Il existe en Europe plus de 320 ZFE, appelées aussi low emission zones, qui ont toutes le même objectif : protéger la santé des riverains vivant dans les zones les plus denses et les plus polluées.

Mise en œuvre

En France, les ZFE sont mises en place par les collectivités locales, qui disposent de compétences et d’outils clés pour la qualité de l’air : mobilités, police de la circulation, aménagement, etc.

Une étude réglementaire préalable doit faire l'état des lieux environnemental et évaluer la réduction attendue des émissions de polluants. Le projet d'arrêté créant la ZFE est soumis pour consultation publique et avis aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones concernées et leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées.

Le système des ZFE s’appuie sur le dispositif des vignettes Crit’air, aussi appelées certificat qualité de l’air.

Cadre juridique

La loi prévoit la mise en place de ZFE dans les grandes agglomérations, avec une flexibilité adaptée en fonction des niveaux locaux de pollution de l’air.

L’article L. 221-1 du code de l’environnement et son article d’application R. 221-1 fixent des seuils à ne pas dépasser pour certains polluants atmosphériques, afin de protéger la santé humaine. Ces seuils découlent de la directive européenne n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Le non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air est fondé sur le dépassement d’au moins trois années sur les cinq dernières années civiles des valeurs limites horaire, journalière ou annuelle, des émissions relatives au dioxyde d’azote (NO2), ou aux particules fines PM10 ou valeurs cibles pour les particules PM 2,5.

Polluants concernés et normes de qualité de l’air

Normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote (NO2)

| Valeurs limites pour la protection de la santé | 200 µg/m³ | En moyenne horaire : à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile. |

| 40 µg/m³ | En moyenne annuelle civile. |

Normes de qualité de l’air pour les particules PM10

| Valeurs limites pour la protection de la santé | 50 µg/m³ | En moyenne journalière : à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile. |

| 40 µg/m³ | En moyenne annuelle civile. |

Normes de qualité de l’air pour les particules PM2,5

| Valeur cible | 20 µg/m³ | En moyenne annelle civile. |

Agglomérations concernées

- Les agglomérations en dépassement régulier des seuils de qualité de l'air

Dans les agglomérations dépassant de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air, les collectivités doivent mettre en place une ZFE respectant le calendrier législatif de restrictions de circulation, aboutissant à des restrictions pour les voitures diesel de plus de 18 ans au 1er janvier 2024 (Crit’Air 4), puis pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3).

Il est à noter que certains véhicules peuvent toujours circuler en ZFE (exemptions nationales, par exemple pour les personnes en situation de handicap détenteurs d'une carte mobilité inclusion - stationnement), et que certaines collectivités prévoient des dérogations locales. Les restrictions de circulation doivent également concerner les véhicules utilitaires légers et respecter un périmètre minimal (couvrant au moins 50% des habitants de l'EPCI le plus peuplé du territoire résidant dans le périmètre de l’agglomération).

Grâce à l’amélioration de la qualité de l’air, il reste aujourd'hui 2 agglomérations concernées : Paris et Lyon.

- Les agglomérations dites "territoires de vigilance"

Dans les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine qui respectent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais dépassent les valeurs guides recommandées par l'organisation mondiale de la santé :

Les collectivités ont une seule obligation prévue par la loi, c'est la mise en œuvre d'une restriction de circulation sur leur territoire permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques sur un périmètre couvrant au moins 50% des habitants de l'EPCI le plus peuplé du territoire résidant dans le périmètre de l’agglomération.

À noter : le décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 fixe les exemptions à l’obligation de mettre en place une ZFE pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. L’obligation est levée dès lors que les concentrations moyennes annuelles mesurées en NO2 sur le territoire de l’agglomération sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 (valeur guide établie par l’OMS) au moins 3 années sur les 5 dernières années civiles, ou qu’au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération n’est pas exposée à des concentrations supérieures à 10 μg/m3. Ce décret prévoit également la possibilité de déroger à la mise en place d’une ZFE dès lors que des actions équivalentes permettent d’atteindre ce critère dans des délais plus courts ou similaires que ce que permettrait la mise en place d’une ZFE (étude à l’appui).

Déploiement des zones à faibles émissions (ZFE)

Transcription de l'image : Carte du déploiement des zones à faibles émissions (ZFE)

Source institutionnelle

République française - Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.

Titre principal

Déploiement des zones à faibles émissions (ZFE)

Description générale

L’infographie représente une carte de la France métropolitaine sur laquelle sont localisées les zones à faibles émissions (ZFE) existantes ou en projet.

Chaque zone est signalée par un symbole de couleur ou de forme, accompagné du nom de la ville ou de l’agglomération concernée.

Légende des symboles

- Point bleu foncé : ZFE existante au 1er janvier 2025.

- Point jaune : ZFE à créer.

- Triangle bleu foncé : dépassement régulier des normes de qualité de l’air constaté entre 2019 et 2024. Un calendrier minimal de restrictions de circulation automobile est imposé par la loi.

- Cercle vide : teneur en polluants régulièrement supérieure aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, mais pas de dépassement régulier constaté des normes de qualité de l’air (2019–2024).

Villes et agglomérations concernées (par région)

Nord et Hauts-de-France

- Lille : point bleu foncé.

- Valenciennes : point jaune.

- Béthune : point jaune.

- Rouen : point bleu foncé.

- Reims : point bleu foncé.

- Metz : point jaune.

Île-de-France

- Paris – Métropole du Grand Paris : triangle bleu foncé.

Grand Est

- Strasbourg : point bleu foncé.

- Nancy : point bleu foncé.

- Mulhouse : point jaune.

Normandie

- Le Havre : point bleu foncé.

- Caen : point bleu foncé.

Bretagne

- Brest : point jaune.

- Rennes : point bleu foncé.

Pays de la Loire

- Nantes : point bleu foncé.

- Angers : point bleu foncé.

Centre-Val de Loire

- Tours : point jaune.

- Orléans : point jaune.

Nouvelle-Aquitaine

- Limoges : point jaune.

- Bordeaux : point bleu foncé.

- Bayonne : point jaune.

- Pau : point bleu foncé.

Occitanie

- Toulouse : point bleu foncé.

- Perpignan : point jaune.

- Montpellier : point bleu foncé.

- Nîmes : point bleu foncé.

Bourgogne-France-Comté

- Dijon : point bleu foncé.

Auvergne-Rhône-Alpes

- Clermont-Ferrand : point bleu foncé.

- Lyon : triangle bleu foncé.

- Saint-Étienne : point bleu foncé.

- Grenoble : point bleu foncé.

- Chambéry : point bleu foncé.

- Annecy : point jaune.

- Annemasse : point bleu foncé.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Avignon : point jaune.

- Aix-Marseille : point bleu foncé.

- Toulon : point jaune.

- Nice : point bleu foncé.

Description visuelle complémentaire

- La carte inclut la Corse, sans symbole ZFE visible.

- L’objectif est de montrer la répartition géographique nationale des ZFE et leur statut (existantes ou à créer).

Il existe actuellement 25 ZFE en France métropolitaine :

- Angers,

- Annecy,

- Annemasse,

- Bordeaux,

- Caen,

- Clermont-Ferrand,

- Dijon,

- Grenoble,

- Le Havre,

- Lille,

- Lyon,

- Marseille,

- Montpellier,

- Nancy,

- Nantes,

- Nice,

- Nîmes,

- Paris,

- Pau,

- Reims,

- Rennes,

- Rouen,

- Saint-Etienne,

- Strasbourg,

- Toulouse.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Mieuxrespirerenville.gouv.fr.

Circuler dans une zone à faibles émissions

Pour circuler dans les zones à faibles émissions, la vignette Crit’Air est indispensable. Elle permet de savoir si le véhicule est concerné par des restrictions de circulation.

La vignette Crit’Air est octroyée aux véhicules en fonction de leurs émissions de polluants, notamment en particules fines et dioxydes d’azote. Le classement Crit’Air tient compte notamment de la catégorie des véhicules (véhicules légers, véhicules utilitaires légers, poids lourds), de leur motorisation, des normes techniques européennes, appelées normes Euro, ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés après la première mise en circulation des véhicules.

Ainsi la vignette Crit’Air tient compte du niveau d’émission en dioxyde d’azote et en particules. Moins un véhicule sera polluant, mieux il sera classé (voir le site officiel Crit’Air).

Pour connaitre le classement Crit’Air de votre véhicule : accéder au simulateur, ou consultez les pages suivantes pour les véhicules particuliers, pour les véhicules utilitaires légers, pour les véhicules lourds.

Attention, les restrictions en vigueur peuvent être modifiées lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pics de pollution.

Les cartes ci-dessous vous indique le niveau de restrictions en vigueur dans les zones à faibles émissions françaises pour savoir si vous pouvez accéder avec votre véhicule. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de l’agglomération concernée, sur Bison futé ou Itinériz.

Transcription de l'image : Restrictions de circulation - Voitures particulières - ZFE

En France, 21 zones à faibles émissions appliquent des restrictions de circulation pour des voitures particulières.

Le niveau de restrictions en vigueur est :

- les voitures particulières non classés en vignette Crit'air pour les ZFE de Angers, Annecy, Annemasse, Bordeaux (période pédagogique), Caen, Dijon (période pédagogique), Le Havre, Lille, Nantes (avec horaires/jours de restrictions), Nîmes, Rennes, Pau (avec horaires/jours de restrictions),

- les voitures particulières Crit'air 4 pour les ZFE de Aix-Marseille, Reims, Rouen, Toulouse,

- les voitures particulières Crit'air 3 pour les ZFE de Grenoble (avec horaires/jours de restrictions et période pédagogique), Lyon, Montpellier (période pédagogique), Paris/Métropole du Grand Paris (avec horaires/jours de restrictions et période pédagogique), Strasbourg (période pédagogique).

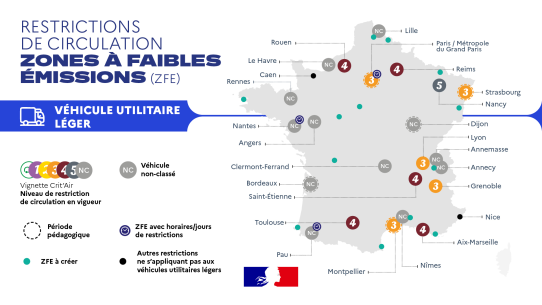

Transcription de l'image : Restrictions de circulation - Véhicules utilitaires légers - ZFE

En France, 23 zones à faibles émissions appliquent des restrictions de circulation pour des véhicules utilitaires légers.

Le niveau de restrictions en vigueur est :

- les véhicules utilitaires légers non classés en vignette Crit'air pour les ZFE de Angers, Annecy, Annemasse, Bordeaux (période pédagogique), Clermont-Ferrand, Dijon (période pédagogique), Le Havre, Lille, Nantes (avec horaires/jours de restrictions), Nîmes, Rennes, Pau (avec horaires/jours de restrictions),

- les véhicules utilitaires légers Crit'air 5 pour la ZFE de Nancy,

- les véhicules utilitaires légers Crit'air 4 pour les ZFE de Aix-Marseille, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse,

- les véhicules utilitaires légers Crit'air 3 pour les ZFE de Grenoble, Lyon, Montpellier (période pédagogique), Paris/Métropole du Grand Paris (avec horaires/jours de restrictions et période pédagogique), Strasbourg (période pédagogique).

Transcription de l'image : Restrictions de circulation - Poids-lourds - ZFE

En France, 24 zones à faibles émissions appliquent des restrictions de circulation pour des poids lourds.

Le niveau de restrictions en vigueur est :

- les poids-lourds non classés en vignette Crit'air pour les ZFE de Angers, Annecy, Annemasse, Bordeaux (période pédagogique), Clermont-Ferrand, Dijon (période pédagogique), Le Havre, Lille, Nantes (avec horaires/jours de restrictions), Nîmes, Rennes, Pau (avec horaires/jours de restrictions),

- les poids-lourds Crit'air 5 pour la ZFE de Nancy,

- les poids-lourds Crit'air 4 pour les ZFE de Aix-Marseille, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse,

- les poids-lourds Crit'air 3 pour les ZFE de Grenoble, Lyon, Montpellier (période pédagogique), Nice, Paris/Métropole du Grand Paris (avec horaires/jours de restrictions et période pédagogique), Strasbourg (période pédagogique).

Je souhaite commander une vignette Crit’Air pour mon véhicule

certificat-air.gouv.frDes outils à disposition des collectivités pour mettre en œuvre et harmoniser les ZFE

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et l’Ademe mettent à disposition des collectivités les outils suivants pour mettre en œuvre leur ZFE.

- Vademecum réglementaire de la mise en œuvre d’une ZFE (Juillet 2023)

- Guide d’aide à l’élaboration et la mise en œuvre des ZFE (Ademe - 2022)

- Brochure « Comment réussir le déploiement d'une Zone à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) ? » (Ademe – 2023)

- Des guides et soutiens sont également disponibles sur l’Avere

L’accompagnement des usagers des ZFE

Un accompagnement basé sur la concertation et le dialogue avec les collectivités territoriales, les parlementaires et l’ensemble des acteurs concernés

Pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions, l’Etat a instauré un dialogue avec les élus impliqués dans leur mise en œuvre, via un comité ministériel qui s’est réuni pour la première fois en octobre 2022, ainsi qu’avec les parties prenantes via la mise en place en janvier 2023 d’un comité de concertation. le Comité a mené ses travaux tout au long du premier semestre 2023, réunissant collectivités, Etat et acteurs de terrain (professionnels et associations).

Les échanges ont mis en exergue un besoin de renforcer à la fois l’harmonisation et l’acceptabilité des ZFE. Afin d’identifier et engager les leviers nécessaires à la bonne mise en œuvre des ZFE, l’Etat s’est appuyé sur les recommandations de quatre rapports :

- le rapport du Comité de concertation ZFE (25 recommandations pour renforcer l’acceptabilité sociale et l’harmonisation des ZFE - juillet 2023)

- le rapport de la mission sur la comparaison internationale des zones à faibles émissions concernant leur acceptabilité en Europe (octobre 2023), confiée par la Première ministre à Barbara POMPILI, ancienne ministre et députée de la Somme

- le rapport de la mission Flash de l’Assemblée Nationale consacrée aux mesures d’accompagnement à la mise en œuvre des zones à faibles émissions (M. Gérard LESEUL, député de Seine-Maritime et M. Bruno MILLIENNE, député des Yvelines - octobre 2022)

- le rapport de la mission flash du Sénat pour renforcer l’acceptabilité des ZFE confiée à M. Philippe TABAROT, sénateur des Alpes Maritimes (juillet 2023)

Retrouvez les dossiers de presse des Comités ministériels pour la qualité de l'air en ville

Les mesures d’accompagnement mises en place par les collectivités

Les collectivités territoriales concernées par la mise en place d’une ZFE accompagnent les habitants, les entreprises et autres usagers à adapter leur mode de déplacement. Elles peuvent notamment :

- délivrer de l’information (campagne d’information, site dédié, etc.) ;

- mettre en place des aides pour faciliter l’adoption de mobilités moins polluantes ;

- proposer des services d’accompagnement (guichets locaux de conseils et/ou d’aides) ;

- proposer des aides locales à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants ;

- faciliter les mobilités actives (marche, vélo) et partagées (transports en commun, covoiturage, etc.) par le développement d’offres de transports publics durables, le développement d’aménagements dédiés (pistes cyclables, parkings relais, etc.) ou la mise en place d’aides au changement de mobilité.

L’État accompagne les collectivités concernées par la mise en place d’une zone à faibles émissions

Plusieurs dispositifs d’accompagnement (fonds vert, certificats d’économie d’énergie : programmes CEE et opérations standardisées, aides à l’acquisition ou à la location de vélos et de véhicules peu polluants …) sont mobilisables par les collectivités territoriales pour les soutenir dans leurs démarches en faveur du déploiement des zones à faibles émissions et de solutions de mobilité peu polluantes sur leurs territoires.

Retrouvez les mesures mises en place pour accompagner les collectivités territoriales :

Retrouvez également aux liens suivants les principales mesures :

- le plan d’avenir pour les transports, avec un investissement de 100 milliards d’euros d’ici 2040 dans le ferroviaire

- le Fonds vert lancé en 2023 et pérennisé jusqu’en 2027, et ses 3 mesures en faveur des mobilités durables : accompagner le déploiement des zones à faibles émissions, développer le covoiturage, développer les mobilités durables en zones rurales

- les aides à l’acquisition ou à la location de vélos et de véhicules peu polluants

- les programmes CEE

- les opérations standardisées d'économie d'énergie

L’Etat soutient les ménages et les entreprises dans leur transition vers des mobilités moins polluantes

En complément des aides locales mises en place par les collectivités territoriales, les ménages et entreprises peuvent bénéficier d’aides nationales en faveur de mobilités moins polluantes (aides à l’acquisition ou à la location de vélos et de véhicules peu polluants, certificats d’économie d’énergie : programmes CEE et opérations standardisées, …).

Retrouvez sur le portail mieux respirer en ville les principales aides nationales disponibles :